Auf ein Soda mit der Fachexpertise 3D und Objektvisualisierung

Interview von Anna Gnyp und Rebekka Reichert mit Julian Cremerius

In den letzten Jahren hat die Nutzung der 3D-Digitalisierung und -Modellierung auch in der forschenden und kustodialen Arbeit mit wissenschaftlichen Objektsammlungen zugenommen. Ursprünglich als Messtechnik für Industrie und Medizin entwickelt, hat die 3D-Digitalisierung inzwischen im Kontext des Kulturerbes breite Anwendung gefunden, wobei verschiedene Verfahren zur Erfassung und Rekonstruktion von Oberflächen und Strukturen genutzt werden.

Wir sprechen heute mit der SODa Fachexpertise für 3D und Objektvisualisierung, Julian Cremerius, über Potenziale und Herausforderungen dieser Technik:

Die 3D Technologie scheint in erster Linie eine gute Methode zu sein, um möglichst originalgetreue digitale Reproduktionen von Sammlungsobjekten zu erzeugen, um sie digital zu erhalten. Aber damit ist das Potenzial dieser Technologie noch lange nicht ausgeschöpft. Für welche Forschungs- und Nutzungsszenarien werden 3D-Daten von Sammlungsobjekten noch erzeugt?

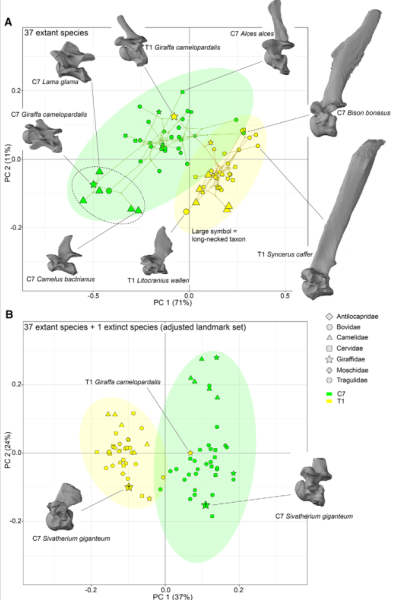

JC: Die Anwendungsfelder der 3D-Digitalisierung sind extrem vielfältig und noch nicht annähernd in ihrer Gänze erkundet. Was die Forschung angeht bietet die 3D-Digitalisierung vor allem die Möglichkeit, die präzise Objektform und Oberflächengeometrie von Objekten aufzunehmen und sie mittels statistischer Analysemethoden & -software (wie R oder SPSS) auszuwerten. So können auch komplexe Formen und Formänderungen numerisch abgebildet werden, was neue Einblicke ermöglicht. Wenn ich nun beispielsweise die Geometrie einer Reihe historischer Tierskelette in Zahlen darstellen und auswerten kann, dann kann das unter anderem Rückschlüsse auf evolutionäre Prozesse ermöglichen.[1]

Ein anderes Beispiel hierfür stammt aus der Archäologie: Funde können automatisch nach ihrer Form gruppiert werden, um aus regionaler oder kultureller Nähe entstandene Gemeinsamkeiten zu erheben und damit die Klassifizierung neuer Funde zu erleichtern. Diese Methode wurde z.B. in einem Projekt zur Klassifizierung von Faustkeilen aus Mitteldeutschland erfolgreich angewendet.[2] Darüber hinaus können hochqualitative Aufnahmen oder eine bestimmte Aufnahmemodalität dazu führen, dass bestimmte Details erstmals beobachtet werden können, die vorher unerkannt blieben: mit Hilfe von CT-Scans (i.d.R. Röntgen Computer-Tomographie) konnten beispielsweise die auf der Innenseite von Terrakotta-Skulpturen hinterlassenen Herstellungsmerkmale und Fingerabdrücke[3] oder Restaurierungsspuren[4] untersucht werden.

Auch außerhalb des direkten Forschungskontextes bieten sich ganz neue Optionen, gerade für den Bildungssektor und den musealen Kontext. Ein digitales Abbild kann viele Informationen anschaulich und nahbar vermitteln und ermöglicht darüber hinaus die Anfertigung von physischen Replikaten über den 3D-Druck und verwandte Verfahren.

Das klingt wirklich spannend. Die Analyse von 3D-Modellen eröffnet neue Perspektiven und hat damit einen großen Mehrwert für die Wissenschaft. Aber erst mal muss das 3D-Modell erstellt werden. Welche Verfahren kommen dabei zum Einsatz? Welche Kompetenzen sind hierfür notwendig?

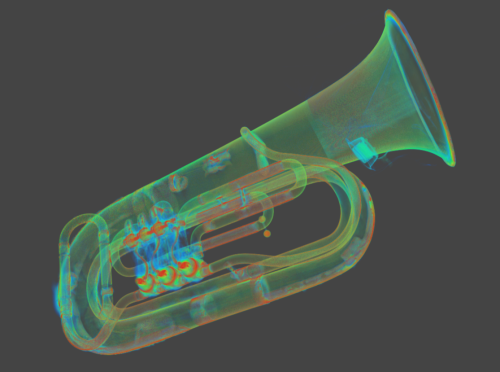

JC: Wir haben inzwischen einige Verfahren zur Auswahl. Die bekannteste Methode ist und bleibt natürlich die Photogrammetrie, bei der anhand einer Vielzahl von regulären Farbfotos aus verschiedenen Blickwinkeln das 3D-Modell berechnen wird. Auch das Structured-Light-Scanning (Streifenlichtscanner bzw. manche Laserscanner) wird inzwischen bekannter. Dabei werden kontrastreiche Muster auf das Objekt projiziert und dann Fotos aufgenommen, um das 3D-Modell zu errechnen. Der Vorteil dieser Methode ist es, dass die Oberflächengeometrie besonders gut und detailliert erfasst werden kann. Im Kulturerbesektor ist das sogenannte RTI-Verfahren (Reflectance Transformation Imaging) sehr beliebt, weil es sehr gut darin ist, die Materialeigenschaften von einzelnen Oberflächen zu erfassen. Hierbei werden Fotos mit einem fixem Blickwinkel, aber unter (kontrolliert) wechselnder Beleuchtung aufgenommen. Des Weiteren existieren Methoden wie das klassische Röntgen-CT und LiDaR (verwandt mit Radar, aber mit Licht statt Radiowellen). Diese sind zwar schon lange bekannt und haben primär in anderen Fachbereichen ihre Anwendung gefunden, bieten aber auch für den Sammlungskontext viel Potenzial.

Das ist nur ein kleiner Einblick ‒ je nach Forschungsfrage können weitere spezialisierte Methoden zum Einsatz kommen oder auch mehrere Methoden miteinander kombiniert werden. Die erforderlichen Kompetenzen variieren je nach Projektanforderung und gewählter Methode. Ein grundlegender Überblick über die technischen Möglichkeiten und die Eignung der Verfahren für spezifische Objekte oder Fragestellungen ist sehr wichtig. Viele Methoden wirken anfangs komplex, doch die Einstiegshürden sind oft überraschend niedrig. Die wertvollsten Erkenntnisse erwirbt man, wenn man einfach den ersten Schritt wagt und praktische Erfahrungen sammelt.

Das klingt sehr motivierend, aber gleichzeitig auch sehr technisch und komplex. Wo siehst du Probleme und Herausforderungen dieser Verfahren bzw. konkret in der 3D-Digitalisierung materieller Sammlungsobjekte?

JC: Eine ganz klare Herausforderung sind der Kosten- und Zeitaufwand. Für ein Photogrammetrie-Setup benötigt man mindestens das klassische Equipment der Objektfotografie, bestehend aus Stativ, Kamera und Beleuchtung. Da wir immer eine Vielzahl von Fotos aus vielen verschiedenen Perspektiven aufnehmen, dauert der ganze Prozess auch länger als bei einer einfachen 2D-Fotografie. Zusätzlich basiert die 3D-Digitalisierung auch auf deutlich mehr Software-basierten Prozessen und Produkten. Oft ist eine Bildbearbeitungssoftware notwendig, immer jedoch eine Rekonstruktionssoftware wie z.B. Metashape oder RealityCapture. Mitunter wird das Objekt auch noch in einem 3D-Modellierungsprogramm wie Blender nachbearbeitet oder in Szene gesetzt. Darüber hinaus ist es für die Publikation von 3D-Modellen oft nötig, sich mit Plattformen wie Sketchfab oder kompakkt auseinanderzusetzen oder bei Bedarf eigene Lösungen zu entwickeln. Das kann ein zusätzlicher Kostenpunkt sein und kann gerade für weniger technisch affine Menschen abschreckend wirken. Insbesondere sehr Feature-reiche Software ist nicht immer handlich zu bedienen und erfordert auf den ersten Blick eine hohe Einstiegskompetenz. Ich halte es daher für wichtig, mehr Aufklärung darüber zu leisten, welche Programme welche Funktionen bieten, für welche Zwecke sie jeweils besonders gut geeignet sind und eine Einführung zu geben, wie man sie bedient.

Von dem Aufwand mal abgesehen ist die 3D-Digitalisierung auch noch nicht flächendeckend etabliert. Es stehen bislang nur wenige digitalisierte Modelle und Datensätze zur Verfügung, die zudem oft verstreut und nicht leicht auffindbar sind. Dadurch ist auch die Nutzung von 3D-Digitalisaten in der Forschung noch nicht so stark verbreitet, in manchen Fachdisziplinen ist sie sogar gar nicht vertreten. Wenn mehr Sammlungen digitalisiert und vor allem auch zugänglich gemacht werden, wird der Bereich immer attraktiver. Und wenn das Forschungsinteresse steigt, erhöht sich natürlich der Bedarf an und die Aufmerksamkeit für 3D-Digitalisierung selbst.Je mehr 3D-Modelle verfügbar sind, desto mehr kann damit geforscht werden, was wiederum dazu motiviert, mehr 3D-Modelle zu erstellen. Aber damit mehr 3D-Digitalisate angefertigt werden, muss man wissen, wie, und hier setzt SODa an: durch die Steigerung der Kompetenzen im Bereich 3D, möchten wir die Hürden, 3D-Modelle zu erstellen und zu publizieren verringern. Welche sind die wichtigsten Kenntnisse, die du im Rahmen von SODa vermitteln möchtest?

JC: Ich bin der Meinung, dass ein Kernpunkt der Vermittlung von 3D darin bestehen sollte, eine bessere Übersicht über die verschiedenen Methoden, Verarbeitungssoftware und Präsentations- bzw. Publikationsmöglichkeiten zu schaffen, um die Einstiegshürde zu verringern. Wenn wir Sammlungsverantwortliche für 3D interessieren können, und ihnen gleichzeitig die Umsetzung vor Ort erleichtern, indem wir Entscheidungshilfen und Richtlinien bieten, ist das von großem Wert. Dazu gehört auch, die Möglichkeiten moderner 3D-Methoden und den Nutzen von 3D-Daten als Forschungswerkzeug zu kommunizieren.

Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch alle, die bereits konkrete 3D-Digitalisierungsvorhaben begonnen oder schon abgeschlossen haben, weiter unterstützen. Bei spezielleren Anwendungsfällen, Fragestellungen oder Weiternutzungsmöglichkeiten suchen wir den persönlichen Kontakt und bemühen uns im Zusammenschluss mit anderen SODa-Bereichen gezielt Lösungen zu bieten.

Welche Angebote hast du konkret geplant?

JC: Es sind einige Angebote über alle verschiedenen Formate hinweg geplant, die wir im Lauf des nächsten Jahres anbieten oder auch permanent zur Verfügung stellen wollen: Um eine grundlegende Übersicht zu bieten, planen wir die Erstellung von „3D-Landkarten“. Diese sollen die verschiedenen Digitalisierungsmethoden sowie Publikations- und Präsentationsmöglichkeiten für 3D-Daten und die jeweiligen Optionen, Zusammenhänge sowie Vor- und Nachteile überschaubar abbilden. Im Rahmen des Themas "3D Basics" wird es außerdem einen Workshop und eine Handreichung geben. In diesem Format wollen wir den gesamten 3D-Digitalisierungsprozess – von der Vorbereitung über die Aufnahme bis zur Nachbearbeitung und Publikation anhand konkreter Methoden und Software anschaulich erklären. Für die digitale Nachbearbeitung von 3D-Aufnahmen entwickeln wir Open Educational Ressources für die Software Blender, da die eigenständige Einarbeitung sehr mühselig sein kann. Ein Workshop ist auch geplant.

Darüber hinaus bieten wir im Rahmen des SODa-Forums, der SODa-Summer School und anderen Veranstaltungen Vorträge und Showcases an, um bestimmte Methoden zu vertiefen oder über Anwendungsfälle zu berichten. Für spezielle Fragen bieten wir aber auch jeder Zeit gerne persönliche Beratungsgespräche an.

Vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Wir freuen uns schon auf die Veranstaltungen und Ressourcen zur 3D-Digitalisierung und wünschen dir viel Erfolg!

Fußnoten

-

Müller, M., Merten, L., Böhmer, Ch. & Nyakatura, J. (2021). Pushing the boundary? Testing the functional elongation hypothesis' of giraffe's neck. Evolution. 75. https://doi.org/10.1111/evo.14171 (Zuletzt abgerufen 16.01.2025). ↑

-

Weiss, M., Lauer, T., Wimmer, R. & Pop, C. (2018). The Variability of the Keilmesser-Concept: a Case Study from Central Germany. Journal of Paleolithic Archaeology 1. https://doi.org/10.1007/s41982-018-0013-y (Zuletzt abgerufen 16.01.2025). ↑

-

Šero, D., Garachon, I., Hermens, E. & Batenburg, Kees. (2023). Artist profiling using micro-CT scanning of a Rijksmuseum terracotta sculpture. Science Advances. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adg6073 (Zuletzt abgerufen 16.01.2025). ↑

-

Boss, M., Meister,M. & Rietzel, D. (2010). Inside Greek Vases. An Examination of the Skill of Ancient Greek Craftsmen in Producing Complex 3D Shapes. in: Frischer, B., J. Webb Crawford and D. Koller (eds.), Making History Interactive. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 37th International Conference, Williamsburg, Virginia, United States of America, March 22-26 (BAR International Series S2079). Archaeopress, Oxford, 36-41. https://proceedings.caaconference.org/files/2009/05_Boss_et_al_CAA2009.pdf ↑